基本情報技術者講座

★ 猫本 11-06 ビジネスインダストリ(その2) ★

基本情報技術者 平成29年度春期 問73

CGM(Consumer Generated Media)の説明はどれか。

| ア | オークション形式による物品の売買機能を提供することによって,消費者同士の個人売買の仲介役を果たすもの |

| イ | 個人が制作したディジタルコンテンツの閲覧者・視聴者への配信や利用者同士の共有を可能とするもの |

| ウ | 個人商店主のオンラインショップを集め,共通ポイントの発行やクレジットカード決済を代行するもの |

| エ | 自社の顧客のうち,希望者をメーリングリストに登録し,電子メールを通じて定期的に情報を配信するもの |

解説

(頭の準備体操)

CGM(Consumer Generated Media):消費者生成メディア。消費者が情報発信した内容を基に生成されていくメディア。口コミサイト・ブログ・SNSなど

よって,イである。

解答

イ

基本情報技術者 平成31年度春期 問72・平成28年度秋期 問73

CGM(Consumer Generated Media)の例はどれか。

| ア | 企業が,経営状況や財務状況,業績動向に関する情報を,個人投資家向けに公開する自社のWebサイト |

| イ | 企業が,自社の商品の特徴や使用方法に関する情報を,一般消費者向けに発信する自社のWebサイト |

| ウ | 行政機関が,政策,行政サービスに関する情報を,一般市民向けに公開する自組織のWebサイト |

| エ | 個人が,自らが使用した商品などの評価に関する情報を,不特定多数に向けて発信するブログやSNSなどのWebサイト |

解説

(頭の準備体操)

CGM(Consumer Generated Media):消費者生成メディア。消費者が情報発信した内容を基に生成されていくメディア。口コミサイト・ブログ・SNSなど

よって,エである。

解答

エ

基本情報技術者 平成30年度春期 午前問74

ロングテールの説明はどれか。

| ア | Webコンテンツを構成するテキストや画像などのディジタルコンテンツに,統合的・体系的な管理,配信などの必要な処理を行うこと |

| イ | インターネットショッピングで,売上の全体に対して,あまり売れない商品群の売上合計が無視できない割合になっていること |

| ウ | 自分のWebサイトやブログに企業へのリンクを掲載し,他者がこれらのリンクを経由して商品を購入したときに,企業が紹介料を支払うこと |

| エ | メーカや卸売業者から商品を直接発送することによって,在庫リスクを負うことなく自分のWebサイトで商品が販売できること |

解説

(頭の準備体操)

ロングテール:インターネットショッピングでは,あまり売れない商品群も売り続けることができ,この売上や利益が無視できないくらい大きなものになっているという現象

| ア | CMS(Content Management System) |

| イ | ロングテール(正解) |

| ウ | アフィリエイト |

| エ | ドロップショッピング |

解答

イ

基本情報技術者 平成28年度春期 問74

ロングテールを説明したものはどれか。

| ア | 一般に80:20という経験則として知られ,企業の売上の80%は全商品の上位20%の売れ筋商品で構成される,又は品質不良による損失額の80%は全不良原因の上位20%の原因に由来する。 |

| イ | インターネットを活用したオンラインショップなどでは,販売機会が少ない商品でもアイテム数を幅広く取りそろえることによって,機会損失のリスクを減らす効果がある。 |

| ウ | 企業が複数の事業活動を同時に営むことによって,経営資源の共有が可能になり,それを有効に利用することで,それぞれの事業を独立に行っているときよりもコストが相対的に低下する。 |

| エ | ネットワークに加入している者同士が相互にアクセスできる有用性を"ネットワークの価値"とすれば,ネットワークの価値は加入者数の2乗に近似的に比例する。 |

解説

(頭の準備体操)

ロングテール:インターネットショッピングでは,あまり売れない商品群も売り続けることができ,この売上や利益が無視できないくらい大きなものになっているという現象

| ア | パレートの法則 |

| イ | ロングテール(正解) |

| ウ | 範囲の経済 |

| エ | メトカーフの法則 |

解答

イ

基本情報技術者 平成30年度秋期 問73

ネットビジネスでのO to Oの説明はどれか。

| ア | 基本的なサービスや製品を無料で提供し,高度な機能や特別な機能については料金を課金するビジネスモデルである。 |

| イ | 顧客仕様に応じたカスタマイズを実現するために,顧客からの注文後に最終製品の生産を始める方式である。 |

| ウ | 電子商取引で,代金を払ったのに商品が届かない,商品を送ったのに代金が支払われないなどのトラブルが防止できる仕組みである。 |

| エ | モバイル端末などを利用している顧客を,仮想店舗から実店舗に,又は実店舗から仮想店舗に誘導しながら,購入につなげる仕組みである。 |

解説

(頭の準備体操)

O to O(Online to Offline):Webサイトを見た顧客を仮想店舗から実店舗に,また逆に,実店舗から仮想店舗に誘導すること

| ア | フリーミアム |

| イ | BTO(Build To Order)。受注生産 |

| ウ | エスクローサービス |

| エ | O to O(正解) |

解答

エ

基本情報技術者 平成29年度春期 問74

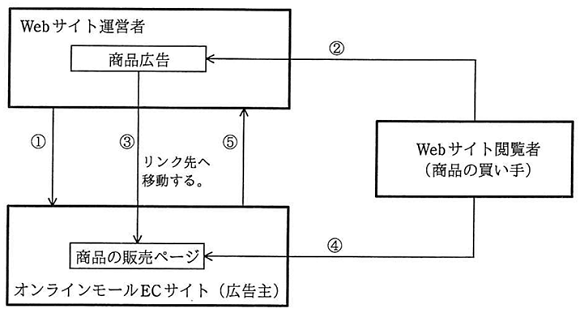

インターネット広告などで見られるアフィリエイトプログラムのモデル例の⑤に当てはまるものはどれか。ここで,①~⑤はこのモデルでの業務順序を示し,①,②,④,⑤はア~エのいずれかに対応する。

| ア | Webサイト上の掲載広告をクリックする。 |

| イ | アフィリエイトプログラムに同意し参加する。 |

| ウ | 希望する商品を購入する。 |

| エ | 商品の売上に応じた成功報酬を支払う。 |

解説

(頭の準備体操)

アフィリエイト:「個人のホームページなどに企業の広告やWebサイトへのリンクを掲載し,誘導実績に応じた報酬を支払う。」(IP21.2.26)

| ア | ② |

| イ | ① |

| ウ | ④ |

| エ | ⑤(正解) |

解答

エ

基本情報技術者 平成28年度春期 問73

インターネット上で,一般消費者が買いたい品物とその購入条件を提示し,単数又は複数の売り手がそれに応じる取引形態はどれか。

| ア | B to B |

| イ | G to C |

| ウ | 逆オークション |

| エ | バーチャルモール |

解説

(頭の準備体操)

逆オークション:オークションの逆。買い手が希望商品の購入金額や条件などを提示し,売り手がそれに応じて最も安く価格をつけた売り手を取引先とする取引方法

| ア | 企業間取引。EC(Electronic Commerce:電子商取引)のうちの一つ |

| イ | 政府対個人間取引。EC(Electronic Commerce:電子商取引)のうちの一つ |

| ウ | 買い手が希望商品の購入金額や条件などを提示し,売り手がそれに応じて最も安く価格をつけた売り手を取引先とする取引方法(正解) |

| エ | 仮想商店街 |

解答

ウ

基本情報技術者 平成31年度春期 問73

シェアリングエコノミーの説明はどれか。

| ア | ITの活用によって経済全体の生産性が高まり,更にSCMの進展によって需給ギャップが解消されるので,インフレなき成長が持続するという概念である。 |

| イ | ITを用いて,再生可能エネルギーや都市基盤の効率的な管理・運営を行い,人々の生活の質を高め,継続的な経済発展を実現するという概念である。 |

| ウ | 商取引において,実店舗販売とインターネット販売を組み合わせ,それぞれの長所を生かして連携させることによって,全体の売上を拡大する仕組みである。 |

| エ | ソーシャルメディアのコミュニティ機能などを活用して,主に個人同士で,個人が保有している遊休資産を共有したり,貸し借りしたりする仕組みである。 |

解説

(頭の準備体操)

シェアリングエコノミー:「利用者と提供者をマッチングさせることによって,個人や企業が所有する自動車,住居,衣服などの使われていない資産を他者に貸与したり,提供者の空き時間に買い物代行,語学レッスンなどの役務を提供したりするサービスや仕組み」(IP02.2.31)

| ア | ニューエコノミー |

| イ | スマートシティ |

| ウ | クリック&モルタル |

| エ | シェアリングエコノミー(正解) |

解答

エ